Las ciudades del silencio

Josep Sou

Una gran ciudad es, por desgracia para muchos, un gran desierto.

Thomas Fuller

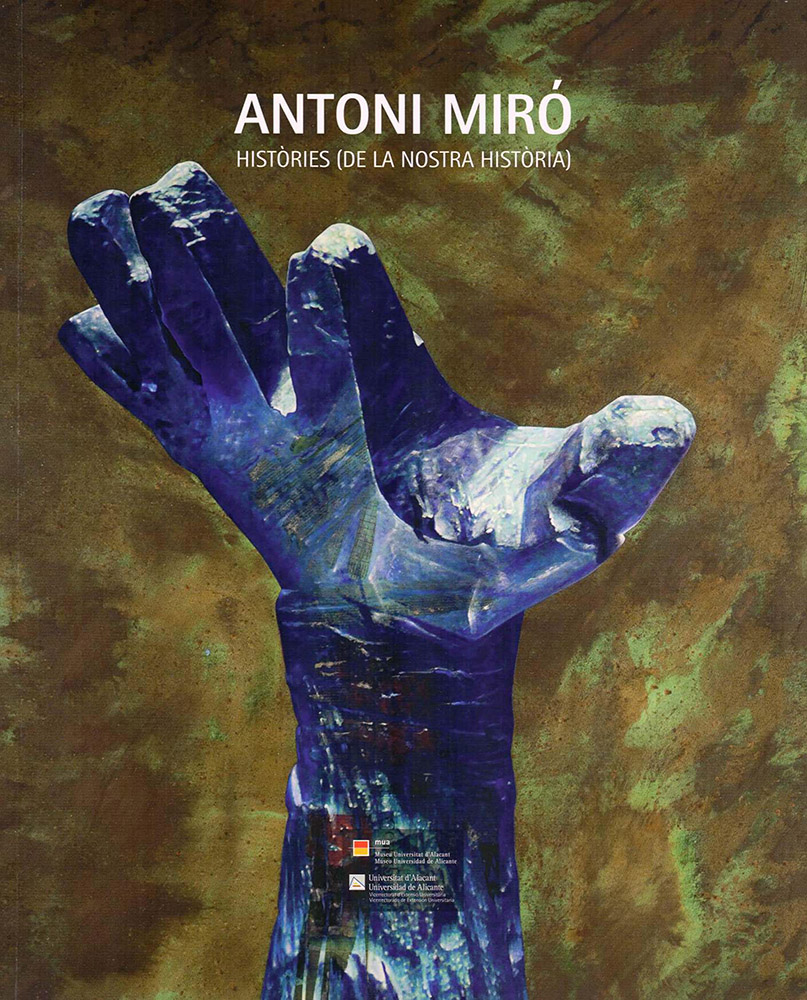

¿Qué no se habrá dicho ya alrededor de la obra del artista alcoyano Antoni Miró? Un alud de palabras, cuando menos muy sensatas, sinceras, osadas, instruidas, etc., conmueven la densa bibliografía sobre el pintor del Sopalmo. Un montón de reflexiones, de razonados hallazgos y de espirales analíticas, se han construido como corpus elemental de conocimiento de su quehacer creativo. Y bien. Iremos pues a por nuestro trabajo particular. Y desde la modestia, pero también desde la pasión, favorecida en este caso por el afecto, tendremos que decir la nuestra, surcando un camino, aunque difícil, no menos atractivo. Las sendas de la intuición y de las emociones, que pensamos están en el seno de la inmensidad pictórica que significa el abordaje de la obra del pintor, nos servirán para practicar una aproximación desde la medula hasta los finísimos aromas que vagan en la superficie de la piel.

Si atendemos la retórica tradicional, el binomio ciudad y silencio parecen ser una afirmación de contrarios, porque el trance ciudadano acontece muy alejado de aquello que consideramos es el silencio. Pero no en este caso concreto que nos ocupa. Las ciudades que nos presenta Antoni Miró en sus cuadros aparecen transitadas por un silencio espeso, duro y muy difícil de tragar. Ciudades, sin embargo, que presentan al objeto creativo, o significativo, una sustancia informativa llena de personajes. Hombres y mujeres que viven solos, que miran solos, que lanzan la mano pidiendo limosna, que supuran la miseria llamativa de un desarraigo impropio de humanidad. Y recordamos las palabras de Valerio Máximo, que ahora nos gustan, “las ciudades son un miserable reducto donde se contienen todas las humanas derrotas” para significar el valor simbólico de la ciudad desierta, la ironía fundamental que alienta en los edificios donde se haya el poder, aunque sea el poder cultural, la trágica soledad de los hombres que dicen, y no hablan, con la mirada triste y huidiza. A veces el humo de los automóviles son las huellas de una civilización cautivada por los eufemismos de la existencia acomodada y vacía. “Ciutat gran, soledat gran” dirá, y se lo tomamos de anticipo, Estrabó. Y todo esto, la soledad, el silencio, la química de los desheredados, crecen en el manantial de las aguas fecales del alcantarillado en que se han transformado, de verdad, las ciudades y, quizás también, los pueblos.

Creemos, muy sinceramente, que, Antoni Miró, con firme disciplina espartana, calla y escoge, del paisaje urbano que lo rodea o conoce, la mejor escena, para invitarnos a considerar la voz del silencio. En un osado salto al vacío, nos precipita a contemplar las imágenes precisas que nos tendrán que construir las sinfonías de la ausencia o de la soledad participada. El hombre vive solo, y morirá solo, aunque nos damos cuenta que las manos aprovechan para estrecharse en el complejo reino de la desesperada necesidad de afectos. Antoni Miró, al igual que nos muestra Píndaro en sus Odas, muchas veces consigue una mayor impresión de las cosas cuando calla que cuando guarda silencio. Silencio que hace daño, porque es un fiel reflejo de las carencias y de la prisa. Silencio que expulsa el misterio del vivir cotidiano, inmersos como estamos en la jungla enferma de las ciudades, ahora impotentes para construir la ternura, y quizás el reconocimiento del otro. Recordamos a Sartre: l’enfer, c’est les autres.

También, sin embargo, las ciudades vacías, que con demasiada dificultad alientan por los poros saturados de miseria, precipitan, como si de una vulgar reacción química se tratara, el bulto de los pretéritos. La curva en la espalda de la abuela nos hace daño, la mano extendida del pedigüeño nos repugna, el pitillo escondido del transeúnte que pide es, cuando menos, una fuerte ironía, el hombre extendido, harto de vino barato, anuncia el derrumbe posible de los altos castillos que viven en los refranes ridículos. Recomendar sobriedad al pobre es grotesco e insultante a la vez. Es como decir que coma poco a quien se muere de hambre, le pedimos prestado a Oscar Wilde. Y la furia, que casi es imperceptible, aunque aparece muy presente en las palabras nunca dichas, resbala por las extremidades de los cuadros tan bien pintados, tan bien acabados, tan exquisitamente iluminados. Una furia que se mastica en las muelas del entendimiento, profundas como la garganta inmensa de la entraña suburbial. Al epicentro del caos humean los vehículos, saturando la atmósfera de química podredumbre, bálsamo del suicidio colectivo. Coches que no hacen ruido, evasiones como son de la senda verosímil de la historia. A veces todo se asemeja al sueño. Al misterio que vive en los sueños. Y en este caso Antoni Miró, como lo hace también Joseph Conrad, aboca: Vivimos como soñamos: solos.

Pero el silencio, estamos muy seguros, puede acontecerse por la magia oculta en el fondo de las esperanzas trabajadas, despacio, y para los hombres, también para Antoni Miró, en un tipo de recurso audible, si ahora escuchamos las voces cordiales del sentimiento y de la voluntad de resurgir. El silencio es el muro que rodea la sabiduría, asegura un viejo adagio árabe. Y no en vano, Antoni Miró ha elegido la noche para trabajar en el estudio del Sopalmo. Un silencio furtivo, forrado de voces anónimas que se cuelan, a través de los pinceles pulidos de la perfección, en medio de la multitud que habita la inteligencia. Y todos, ahora, sin melancolía, pero con cierta nostalgia de futuro, van tomando voz, y van diciendo la suya, porque el pintor, el artista, como un demiurgo generoso, presta la gracia de la representación. Desde el no rezo, crece el sentimiento del vivir posible, merced a la voluntad, que nunca se para, del pintor. El silencio es el gran arte de la conversación, opina y defiende William Hazlitt. Cobra voz el silencio porque existe la singular estrategia de la comunicación plástica, o lo que es lo mismo, porque habita en el seno del silencio la necesidad de disfrutar los beneficios de la comunicación.

Desde la pintura, desde el cultivo del arte de Antoni Miró, y por los caminos de un silencio reconocido en la distancia, reencontramos, a cada pasada que hacemos, una voluntad de hacer mucho trabajo por la cultura, la propia, claro está. Silencio propio, revestido de esfuerzo y sin claudicaciones, que dirige sus pasos hacia el ámbito principal de la cultura. Emerger mundos, acrecentar edificios llamativos, quizás neurálgicos, exprimir los cítricos de la fantasía y vivir tantas vidas que posibilitan el encuentro eficaz de los hombres: la cultura libera de verdad. O sólo la cultura es franca materia primera que nutre la sustancia primordial de la esperanza. Ya tenemos algo. También lo testimonia Unamuno: solamente la cultura da libertad. Lo podemos tomar como una garantía de futuro. Y esto lo sabe y lo conoce a la perfección Antoni Miró, pues es un norte que, desde siempre, guía su particular conversación con la pintura, su particular universo creativo que le facilita, como ninguna otra cosa se lo permite, el compromiso cívico y la pasión para vivir abrazado a la tierra. Y cuando hablamos de cultura sabemos lo que estamos diciendo. No se trata de una cultura de masas, de una cultura rellena de la desproporción y de victorias, de una cultura que empuja la rueda del consumo insustancial, de una cultura de ajetreos y tan cáustica, no. Se trata de una cultura arraigada en la materia cordial, de una cultura que hace ganancias sin darnos cuenta, sin ruidos, pero pesando como una gota de esencia encima del vestido del domingo. La cultura es una cosa y el barniz otra, nos ayuda a matizar Ralph Emerson. Pues en la pintura de Antoni Miró vive, franca, la sencillez, dentro del objeto pictórico. Y entendemos el criterio de austeridad porque nos encontramos bien instalados en el seno de una realidad que participa del elemental viaje de la compasión humana. Que de esto también se trata. Para olor, y para indiferencia, ya tenemos buenos ejemplos en las ciudades donde habita el silencio estridente. Nos gusta reconocerlo, cuando más y más observamos la pintura de Antoni Miró, y como Filliou, nos transformamos en niños, empapados de sutileza. Y esto, nos parece, está muy bien. También nos recuerda Nietzsche que la sencillez y la naturalidad son la última finalidad de la cultura.

Sin embargo, en ningún momento todo lo que hemos ido desguazando a lo largo de este pequeño artículo de aproximación al pintor Antoni Miró, y a su trabajo creativo, resta lejos de consecuencias plásticas al reino de la belleza. No podemos olvidar, ni queremos, que se trata de un artista, y que trabaja para conquistar, mediante una tarea profundizada, y también acariciando, las migajas precisas de belleza que se requieren para hacer partícipes a los otros de su voluntad: ser un hombre completo, donde el compromiso con la sociedad esté bien claramente razonado y preciso. Seguramente no se trata de una belleza al uso, más bien podríamos referir que asistimos a la obra de quien mira la existencia a través de unos ojos que orbitan alrededor de la condición de humanidad. Ejercicio natural para Antoni Miró, a quien le agradecemos el regalo que nos hace cuando visita, una vez tras otra, la esencia frágil de la memoria. Porque también, como señala David Hume, la belleza de las cosas existe en el espíritu de aquel quien las contempla. Una especie de vasos comunicantes en el ejercicio de mirar. Mirar y reconocer el talento, también la capacidad de entrometerse en la sensibilidad de las personas. Y esto es fantástico. Porque la belleza es inmortal en el arte, como bien asegura Da Vinci. Su cultivo nos facilita el viaje hacia el conocimiento, y desde el conocimiento podemos, muy bien, ganar la libertad.