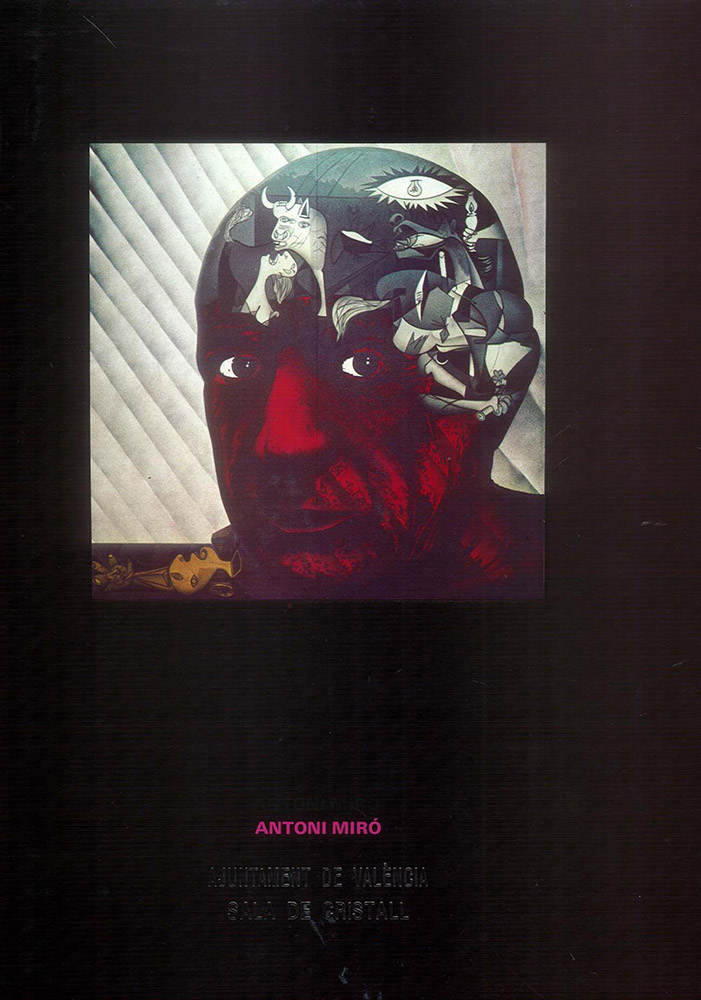

Violencia y deshumanización de la «Amèrica Negra» de Antoni Miró

Floriano di Santi

En estos últimos años, Antoni Miró no ha sido sólo un artista de «manifiesto impulso ético», como lo ha definido Ernest Contreras, ni un pintor «tout court» de hombres de objetos y de lugares, sino el realizador de reportajes sobre la violencia, con una realidad instantánea hecha mediante una mirada largo, de helada fijeza, y con una ejecución casi fotográfica que parece petrificar el mismo proceso analítico y de conocimiento del racismo, de la miseria sucia y triunfando en los «campus» y los ghettos de color, de la soledad y del desarraigo social. Además, él ha sido también uno de los jóvenes artistas europeos que han preparado «el espacio de la imagen» para la adquisición de otros valores de allá de los ya conocidos, con la convicción, para él, de que puede aún existir, a la pintura española, una determinada presencia del hombre, tras la experiencia matérico-figurativa del grupo madrileño «El Paso».

Las obras recientes de Miró están siempre recorridas por la misma idea de violencia: es un motivo obsesivo y reiterado, un parámetro, un espejo reflectante donde se individualiza el esfuerzo para recomponer, en términos de historicidad de desembocadura concreta y dialéctica, el caos aparente, las distancias insalvables, los signos ahora inclasificables y deslizables para una lógica humana que una clase dirigente obtusamente conservadora, mezquinamente hipócrita, identificada, por mimetismo, con el lujo, el poder y la competición. Hay en el joven artista de Alcoi un sentimiento que es resentimiento, aspereza y, simultáneamente, aspiración del hombre humano, aviso de una realidad que a menudo se olvida allí donde el bienestar atomiza y reseca los individuos en el egoísmo social.

Un tal pensamiento de «moral curva» se puede hacer resaltar también en cierta vanguardia literaria estadounidense. Piensas en la poesía «funk» o en las novelas de James Baldwin, quien, en una carta enviada a Angela Davis (entonces en prisión en Nueva York), denuncia los trágicos dilemas del racismo en U.S.A.: «Cualquier habría podido esperar que tan sola la vista de un cuerpo negro encadenado, tan sólo la vista de las cadenas, fuera ahora de tal manera intolerables para el pueblo americano, un recuerdo tan insoportable, que provocara espontáneamente una revuelta general para trepar aquellos «aros», pero ahora como nunca parece que los americanos valoran su seguridad con cadenas y cadáveres».

Pero hoy el alucinante masacre urbano de Miró tiene esto de original y de autónomo: que no es más temperamento ético-piadoso, sino arraigadamente cotidiano, inherente a la calidad misma, al absurdo de la existencia, por el que los significados no son aquellos de la verdad documental, sino también los de la prefiguración angustiosa de eventos los que nosotros no decidimos cabeza.

Él parte de las siempre nuevas imaginas propagandísticas, de consumo, que la sociedad industrial-tecnológica da de ella misma; sutilmente las desarma y vuelve a armar de nuevo, invirtiendo el mensaje que en su pintura quiere figurar como típico: los objetos del modo de vida burgués y del «private luxury»; algunas figuras de niños, pintadas con mucho amor («La Espera»), pero también con fuerza dramatismo («Lucha de niños»), figuras que encontramos todas cuando la imagen es la de un «juicio universal» de clase («Adiós Martin Lutherking») ulteriores figuraciones que permiten ver como la pintura de nuestro había hecho experiencia del desierto y del vacío humano («el ayer blanco, el hoy negro»), con un sentido ideológico-cultural que es siempre rico y concreto y, sin embargo, enamorado de la libertad y de la construcción hasta alcanzar la situación inerme de la novia del «¿América libre?»; al fin) los signos y el color de aquel viviente ya pesar de ello fúnebre espectáculo de «silhouettes» con claras vestimentas de nazis o de imperialistas, que, con gestos de animalidad, siempre de una furia salvaje y devastadora, semejante el triste esqueleto de una desvanecida pornografía fumosa («Policía y niño negro»).

Al contrario que ocurre con el «pop» americano de Andy Warhol, el tiempo de Miró es el de la secuencia aislada, científico y «puntilloso», parece poblado de figuras alegres y casi coloreadas. Este tiempo, él, sin embargo, lo pinta con una técnica policroma fría y vítrea, con un minucioso divisionismo, mental, que no óptico, que desintegra y desarma su falsa realidad y revela su inconsistencia: un único fotograma que muestra también el tránsito pictórico del mito solar mediterráneo y del lirismo latín-español hacia la realidad de la lucha, de la sangre, de la masacre, del éxodo político, de una activa toma de posición.

Que a la voluntad ideológica corresponde un verdadero poder de la imaginación, lo demuestra la inagotable aventura lírico-psicológica que es el adentramiento del espacio definido, ya sea de las huellas de las manos abiertas por los niños de «Black boys» (donde el signos son fantásticamente antropomorfos, hasta casi formar una gran metáfora de «alarma humana»), sea de la vida urbana, así habitada como vacía de «Música hasta la muerte». Aunque es necesario comprender que estas figuras son acosada desde el interior, por proyección de violentos contenidos dramáticos, palpitantes de un contenido horror que los resiega bajo la piel, conoides por una luz que se lleva encima con un cáncer; pero, bien contado y debatido, más enfermos de fascismo violento que de injusticia social.

Prevalece un método y una claridad constructiva de la imagen que quizás relaciona el arte de Antoni Miró con lo que hacen el americano Rosenquist, el francés Monory y el inglés Philips. Parecería una cuestión de estilo, de frío y didascálico ejercicio, si no estuviera presente en Miró el hecho de haber asumido, febrilmente, aquella investigación figurativa como experiencia primaria de su hacer serlo, día a día, como hombre y como artista, experiencia que encuentra, al fin, una correspondencia poética (de revuelta política), sólo a la profundidad de su cívica tierra.