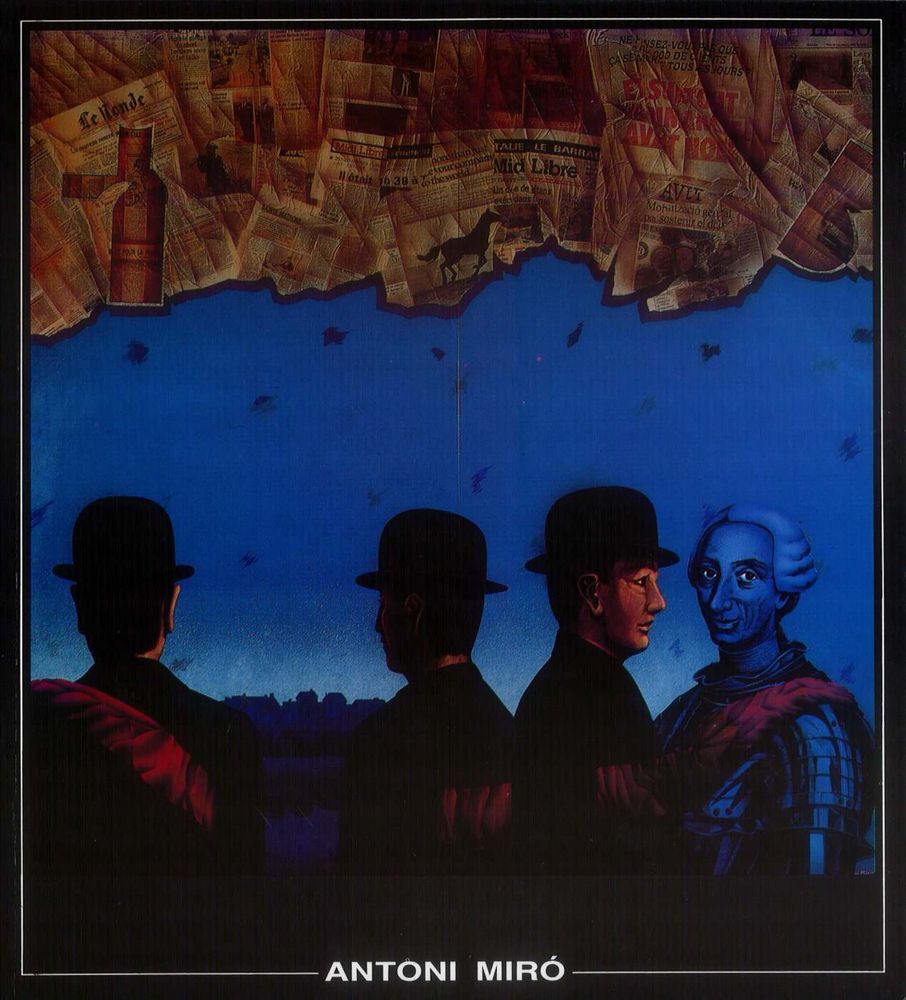

Llances imperials

Josep Forcadell

A Antoni Miró

De sobte començava a sentir una sensació estranya barreja de desconcert, ridícul i atemporalitat. Però ningú es girava. Sols el cavall em mirava atent, o llastimós. Això augmentava, encara més, el meu desconcert. Cada segon que passava estava més amerat de suor; els pantalons i la camisa se m’enganxaven a la pell.

Ara, mirant-ho amb més deteniment descobria aquell de la boina caiguda que m’observava inquiet, i, a l’altra banda, uns ulls foscos de sota un capell d’ala ampla m’esguardaven distants. I els de la dreta portaven llances triomfants, i mosquetons, i els de l’esquerra sostenien alguna llança mig caiguda, rendida; i martells i aixades; i un llibre. Instruments poc adients per a una batalla. Algú portava penjant de la faixa unes espardenyes i, humiliat, iniciava una genuflexió. De l’altre costat, enfront d’ells, satisfets, que molt bé!, que gràcies!, que així es fa, home!

Què feia jo davant d’aquella gent?, davant d’aquella escena, que bé podia ser a Breda, però que tenia elements massa pròxims perquè fos Las Lanzas? Què hi feien unes espardenyes, una senyera, una «roja y gualda»?, què hi feia jo, allà?

No havia passat mitja hora des que la Heike i la Polònia se n’havien anat de casa. Ara, portes i finestres tancades, havia començat a fer escales, a escalfar els dits i animar la dolçaina. Encara no portava més d’uns vint minuts bufant com un desesperat, amb tot l’esme. De calor, ja en sentia una miqueta, i per això m’havia tret el jersei i m’havia descordat uns botons de la camisa. Els ulls, i tota la cara, els notava tensos, tibants, envermellits, però a això ja estava acostumat.

I va ser aleshores que un renill reprimit de cavall em va astorar. No era qüestió de preguntar-se què feien aquells dins la meua habitació, no, sinó què feia jo dins d’aquella rendició?, dins d’aquell quadre?

Com qui entra corrents a un vetlatori sense saber-ho, vaig tossir, nerviós, deixant caure, insegur, un ehem! per a tapar el soroll de la meua dolçaina, com qui no fa res, difuminant la meua presència. Afortunadament no em feien cas. Anaven a la seua. Incòmode, però, començava a notar com se m’accelerava el pols. Els apressats batecs del cor ensordien l’oïda i emboiraven tots el meus sentits. Paral·lelament creixia una remor per la xerrameca del seguici dels vencedors. Paraules cerimonioses, de document, es confonien amb els meus esbufecs, el renill inquiet i contingut dels cavalls i els comentaris, cada vegada menys respectuosos, dels soldats.

Vaig deixar la xaramita damunt la taula i, amerat de suor, ara apegalosa, vaig obrir la finestra i em vaig seure en el balancí amb la respiració encara alterada i la cara sense color. A poc a poc tot anava tornant al seu lloc. Més tranquil, comence a recordar el passeig d’ahir a la vesprada pels carrerons clars del raval d’Elx, la plaça, el Museu Sixto, les rajoles paret i refugi d’Arcadi Blasco, les llances imperials d’Antoni Miró i el vagarejar amunt i avall per aquelles sales plenes d’objectes estàtics però provocatius; aquells quadres, aquelles escenes. Res, però, no m’havia cridat especialment l’atenció. Ha sigut ara, mentre preparava la cercavila de la foguera, que m’ha vingut a la memòria el record d’aquella humiliant rendició. Per quin motiu?

Ja no sé si estava incòmode en el museu; o era amb el cavall i tots aquells de les llances dins de ma casa; o si em trobava inquiet i sol tocant la dolçaina pels carrers d’Alacant. Tampoc no sabia si l’estrany era jo que havia retrocedit en el temps. Però, és clar, aquella escena no era a Breda, o sí? Recorde que els vencedors portaven una banda espanyola, i quan allò de Breda encara no l’havien inventada. Què hi feia jo tocant la dolçaina?, si no sé ni com s’agarra! I què tenia a veure Alacant amb aquella rendició?

Alguna cosa tètrica i trista tenia tot allò.

En girar els ulls, he vist per terra, al costat de la porta de la sala, les petjades inquietes d’un cavall.